Markenarchetypen in der Identitätsentwicklung: Strategisches Werkzeug oder Marketing-Bullshit?

Warum Carl Jungs Erkenntnisse rund um Archetypen ein guter Ratgeber bei der Gestaltung von Markenidentitäten sind und warum sie trotzdem kein Allheilmittel sind.

Archetypen in der Markenentwicklung sind ein viel diskutiertes Thema. Während die einen sie als unverzichtbares strategisches Werkzeug preisen, bezeichnen Kritiker sie als „Marketing-Bullshit“. Die Wahrheit liegt – wie so oft – irgendwo dazwischen. Archetypen können bei der Identitätsentwicklung durchaus wertvoll sein, aber nur wenn man versteht, was sie leisten können und was nicht.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Erarbeitung von Archetypen ist bei uns ein fester Bestandteil von Identitätsprojekten. Dennoch wollen wir mit diesem Artikel nicht nur die Vorteile sondern auch die Nachteile und vor allem die Herkunft beleuchten.

Was sind Markenarchetypen – und warum sollte uns das interessieren?

Markenarchetypen sind universelle Charaktermuster, die in der Identitätsentwicklung eine zentrale Rolle spielen können. Man kann sie sich wie Rollen in einem großen Theater vorstellen: den Helden, den Weisen, den Rebellen. Diese Figuren kennen wir alle ... aus Filmen, Büchern, Geschichten. Und genau deshalb können sie für Unternehmen interessant werden.

In der Strategieentwicklung werden Archetypen genutzt, um:

- Klarheit in der Markenpositionierung zu schaffen

- Emotionale Verbindungen zu Kund:innen aufzubauen

- Konsistenz in der Kommunikation zu gewährleisten

- Identitätsdesign zu strukturieren und zu lenken

Doch bevor wir uns in die Welt der zwölf Archetypen stürzen, müssen wir eines klarstellen: Archetypen sind nicht die Lösung für alle strategischen Herausforderungen.

Wie Archetypen in der Markenentwicklung funktionieren

Archetypen als universelle Sprache

Kommunikation funktioniert über Codierung und Decodierung: Der Sender bringt seine Botschaft in eine verständliche Form, der Empfänger entschlüsselt diese wieder. Archetypen erleichtern diesen Prozess, weil sie wie ein universeller Decodierungsschlüssel wirken. Menschen verstehen archetypische Muster intuitiv und kulturübergreifend, ohne dass Marken ihre Eigenschaften explizit benennen müssen.

Statt zu sagen „Wir sind lustig" erzählt eine Marke einen Witz und sofort ist klar, dass hier der Narr spricht. Statt zu behaupten „Wir sind vertrauenswürdig" zeigt eine Marke fürsorgliches Verhalten und aktiviert damit den Beschützer. Gerade diese indirekte, aber für alle verständliche Art der Kommunikation macht Archetypen zu einem kraftvollen Werkzeug, um Markenbotschaften konsistent und zugänglich zu vermitteln.

Strategisches Puzzleteil, kein taktisches Werkzeug

Der größte Fehler im Umgang mit Markenarchetypen ist es, sie als schnelle taktische Lösung zu betrachten. Archetypen in der Strategieentwicklung sind vielmehr ein Teil des strategischen Fundaments. Sie sind ein Rahmen, der Orientierung gibt, aber keine konkreten Handlungsanweisungen liefert.

Sie helfen unter anderem dabei:

- Teams auszurichten → Wenn alle dasselbe Bild vor Augen haben

- Entscheidungen zu treffen → Als Leitplanke bei der Gestaltung der Markenidentität

- Konsistenz zu schaffen → Über alle Berührungspunkte hinweg

- Komplexität zu reduzieren → Abstrakte Markenwerte werden greifbar

Die Kraft der Orientierung

Archetypen in der Identitätsentwicklung wirken wie ein Kompass. Sie zeigen die Richtung an, aber den Weg muss man trotzdem selbst gehen. Gerade bei Neuausrichtungen oder Gründungen von Unternehmen oder der Entwicklung von Identitäten für neue Produkte steht man oft vor der buchstäblichen Qual der Wahl: Wer wollen wir sein? Wie wollen wir wahrgenommen werden? Was wünschen sich unsere Kund:innen? Die Möglichkeiten scheinen geradezu endlos! Und genau hier können Archetypen ein Teil des Puzzles sein, auf dem Weg eine erfolgreiche Identität zu entwickeln.

Die Kritik: Warum Archetypen nicht die Wunderwaffe sind

Mark Ritson: „Archetypen sind Bullshit wie ein Horoskop“

Marketing-Experte Mark Ritson ist deutlich in seiner Kritik. In seiner „Ultimate Marketing Bullshit Top 10“ landeten Brand Archetypen auf Platz 2.¹ Seine Argumentation: „Was für ein Haufen Unsinn. Das grundlegendste Verständnis von Marke ist, dass sie das Gegenteil eines generischen Systems ist. Die Vorstellung, dass man eine von zwölf Sachen ist, eine generische Kategorisierung, läuft gegen jedes Prinzip der Markenführung.“²

Ferner kritisiert Ritson: „Anstatt ordentliche Forschung zu betreiben, kommen wir mit dem Narren oder dem Weisen daher, und schon sind wir fertig.“³

Warum Ritson es sich zu einfach macht

Mark Ritson übersimplifiziert das Konzept bewusst. Als erfahrener Strategieexperte weiß er genau, wie Archetypen effektiv eingesetzt werden können. Dennoch bezeichnet er sie als „Bullshit“, weil sie nicht in seine Lehrmeinung passen. Seine Darstellung, man suche sich „eine von zwölf Sachen“ aus, zeigt entweder mangelndes Verständnis (unwahrscheinlich) oder bewusste Verzerrung der Realität (wahrscheinlich).

Die professionelle Erarbeitung von Archetypen ist wesentlich granularer als Ritsons Karikatur vermuten lässt. Es geht nicht darum, sich eine vorgefertigte Persönlichkeit aus dem Katalog zu wählen. Vielmehr entsteht durch eine tiefgehende Analyse ein vielschichtiges, nuanciertes Bild, das wie ein Fingerabdruck spezifisch für jedes Unternehmen ist. Archetypen werden kombiniert, gewichtet und an die authentische Identität angepasst. Wenn man es richtig macht, ist das Ergebnis alles andere als generisch.

Wo die Kritik berechtigt ist

Wir vermuten außerdem, dass Ritsons Kritik an Markenarchetypen daher rührt, dass das System gerne Mal losgelöst betrachtet und als strategisches Allheilmittel verkauft wird. Und das ist in der Tat Problematisch, wenn:

- Archetypen als einziges strategisches Werkzeug verwendet werden

- Keine tiefere Marktforschung oder Kund:innenanalyse stattfindet

- Teams glauben, mit der Archetyp-Wahl sei die Strategie fertig

- Die Umsetzung mechanisch erfolgt, ohne Verständnis für die zugrundeliegenden Prinzipien

Archetypen sind ein Werkzeug, kein Wundermittel

Markenarchetypen sind nur ein Framework – hilfreich im Zusammenspiel mit anderen Elementen, die eine Marke definieren. Sie funktionieren am besten als Teil eines größeren strategischen Puzzles, aber nie als eigenständige Lösung.

Die historischen Wurzeln: Von Jung über Campbell zu Mark und Pearson

Carl Jung: Die psychologischen Grundlagen

Die Wurzeln der Archetypen liegen in der Tiefenpsychologie. Carl Jung (1875-1961) entwickelte in den 1910er Jahren das Konzept der Archetypen als Teil seiner Theorie des kollektiven Unbewussten. Jung prägte den Begriff „Archetypen“ erstmals 1919 in seinem Essay „Instinct and the Unconscious“⁴.

Jung verstand Archetypen als „universelle Symbole und Themen, die in allen menschlichen Kulturen und Epochen geteilt werden“⁵ – wie die Mutter, den Helden, das Kind oder den weisen alten Mann. Diese Muster sind in seinem 1916er Essay „The Structure of the Unconscious“ als Teil des „kollektiven Unbewussten“ beschrieben, das „die Seele der Menschheit insgesamt“ umfasst⁶.

Margaret Mark und Carol S. Pearson: Der Transfer ins Marketing

2001 übertrugen Margaret Mark (ehemalige Executive Vice President von Young & Rubicam) und Dr. Carol S. Pearson Jungs Konzept in ihrem Buch „The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes“ auf die Markenwelt⁸.

Die beiden Autorinnen entwickelten ein System von zwölf Archetypen speziell für die Markenentwicklung. Pearson hatte bereits 30 Jahre damit verbracht, „systematische psychologische Rahmenwerke zu entwickeln und sie in Geschäfts- und Bildungsumgebungen anzuwenden und zu testen“⁹.

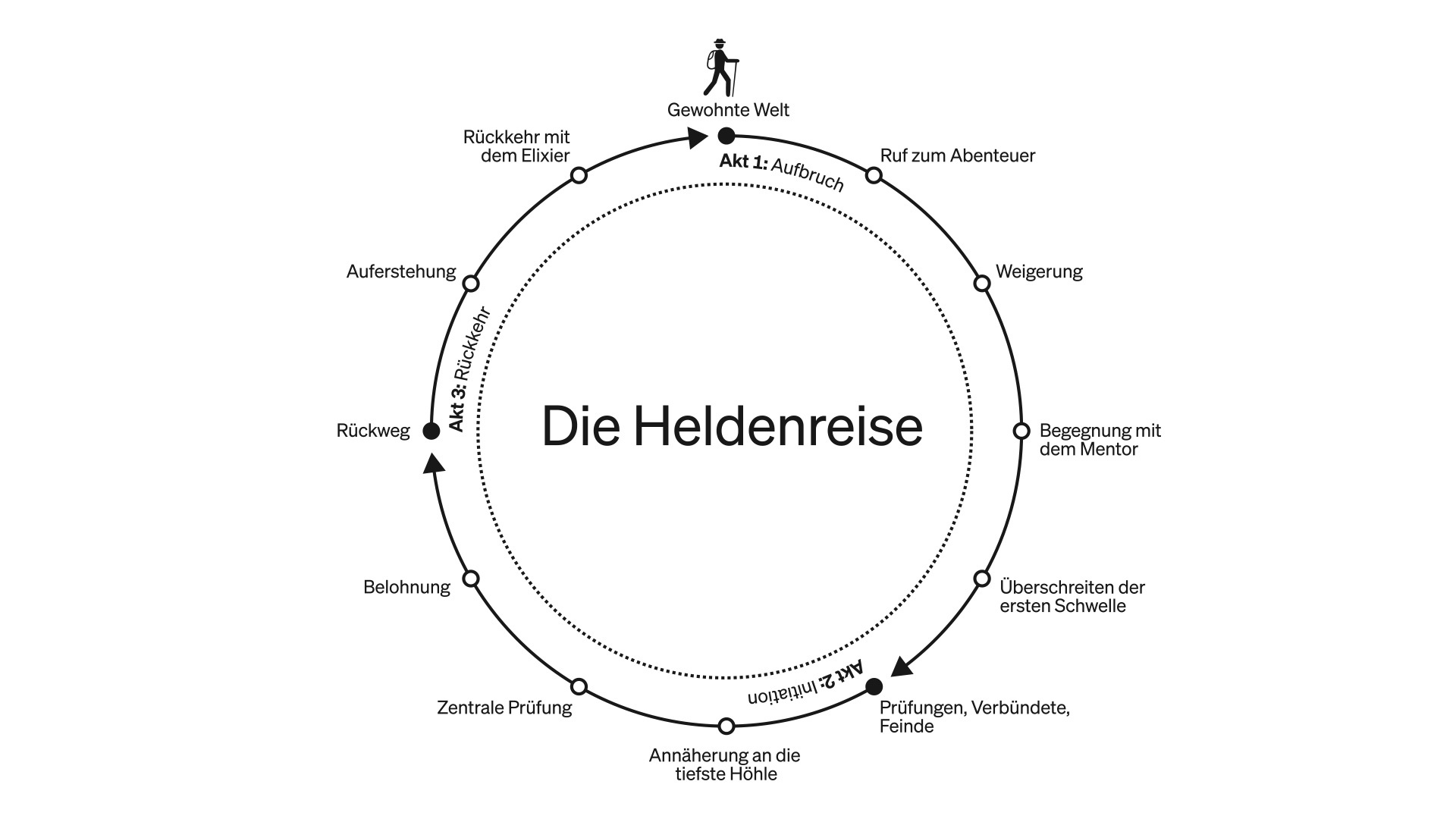

Die Heldenreise: Der narrative Rahmen

Eng verbunden mit dem Archetypen-Konzept ist Joseph Campbells „Heldenreise“ aus seinem 1949 erschienenen Werk „The Hero with a Thousand Faces“. Campbell beschrieb den „Monomythos“ – ein universelles Erzählmuster, das in Heldensagen aller Kulturen zu finden ist. Die „Heldenreise“ findet ihre Anwendung vor allem in der strategischen Kommunikation, dem Storytelling.

Von Campbell zu Vogler

Campbell fasste das Grundmuster so zusammen: „Ein Held wagt sich von der Welt des Alltags in eine Region übernatürlicher Wunder vor: fabelhafte Kräfte werden dort angetroffen und ein entscheidender Sieg wird errungen: der Held kehrt von diesem geheimnisvollen Abenteuer mit der Macht zurück, Segnungen über seine Mitmenschen zu bringen.“⁷

Sein Modell umfasste 17 Stationen. Später griff der Drehbuchberater Christopher Vogler diese Struktur auf und verdichtete sie für die Praxis, insbesondere für Drehbuchautoren und Kreativschaffende. Er reduzierte Campbells 17 Stationen auf 12 Schritte, die in drei Hauptphasen (Aufbruch, Initiation, Rückkehr) gegliedert sind und heute als Standardvariante der Heldenreise im Storytelling gelten.

Die 12 Stufen der Heldenreise

Die 12 Stufen der Heldenreise lassen sich in drei Hauptphasen einteilen:

- Aufbruch

- Gewohnte Welt: Ausgangspunkt des Helden

- Ruf zum Abenteuer: Herausforderung oder Aufgabe taucht auf

- Weigerung: Zweifel oder Angst, den Ruf anzunehmen

- Begegnung mit dem Mentor: Unterstützung und Ermutigung ← Das seid ihr

- Überschreiten der ersten Schwelle: Eintritt in die unbekannte Welt

- Initiation

- Prüfungen, Verbündete, Feinde: Erste Hindernisse und neue Beziehungen

- Annäherung an die tiefste Höhle: Vorbereitung auf den zentralen Konflikt

- Zentrale Prüfung: Konfrontation mit Tod, Angst oder größtem Gegner

- Belohnung: Errungener Schatz, neues Wissen oder Erkenntnis

- Rückkehr

- Rückweg: Heimkehr beginnt, oft mit erneuter Gefahr

- Auferstehung: Letzte, entscheidende Prüfung, die den Helden verwandelt

- Rückkehr mit dem Elixier: Heimkehr mit einem Geschenk, das auch anderen nützt

Der Kunde steht im Zentrum, nicht das Unternehmen

Entscheidend für die Markenentwicklung: In der Heldenreise ist der Kunde der Held, nicht das Unternehmen. Das Unternehmen tritt als Mentor oder Begleiter auf und nimmt dabei eine der zwölf archetypischen Rollen ein. Diese Perspektive verändert alles: Statt sich selbst zu verherrlichen, unterstützt die Marke die Kund:innen bei ihrer eigenen Heldenreise.

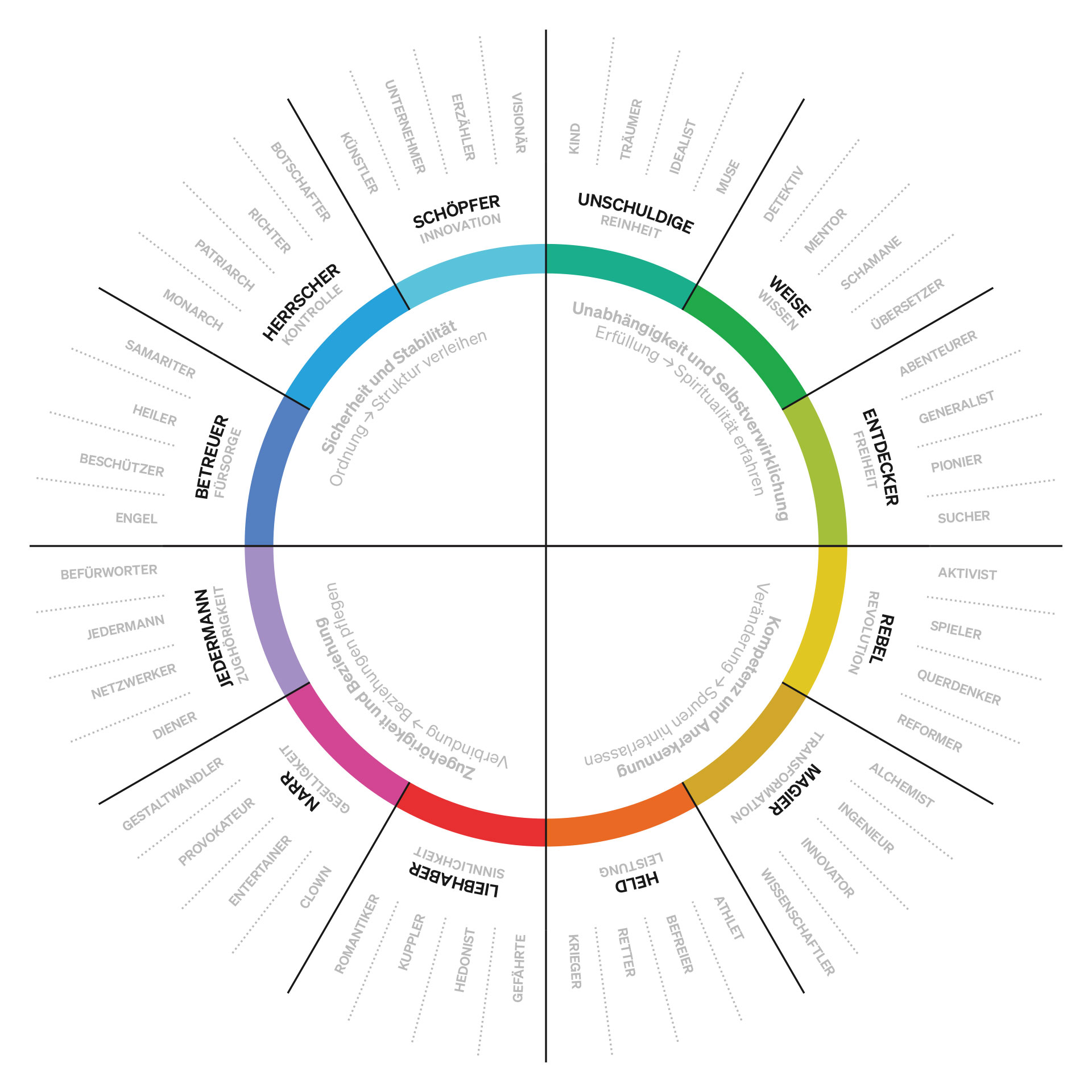

Die zwölf Archetypen: Ein Überblick

Einteilung in vier Quadranten

Die zwölf Markenarchetypen lassen sich in vier grundlegende menschliche Bedürfnisse einteilen, die jeweils unterschiedliche Motivationen und Ziele widerspiegeln.

Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung führt zur Erfüllung. Archetypen in diesem Quadranten sind getrieben von dem Wunsch, Spiritualität zu erfahren und sich selbst zu verwirklichen. Sie suchen nach tieferem Sinn, persönlichem Wachstum und authentischen Erfahrungen. Marken, die hier ansetzen, bieten oft Orientierung, Weisheit oder die Möglichkeit zur Selbstentdeckung.

Kompetenz und Anerkennung streben nach Veränderung. Hier geht es darum, Spuren zu hinterlassen und die Welt aktiv zu gestalten. Die Archetypen wollen etwas bewegen, Herausforderungen meistern und Transformation bewirken. Marken in diesem Bereich versprechen oft Leistung, Innovation oder die Kraft, Unmögliches möglich zu machen.

Zugehörigkeit und Beziehungen fokussieren sich auf Verbindung. Das grundlegende Bedürfnis ist hier, Beziehungen zu pflegen und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Diese Archetypen suchen nach Liebe, Spaß und sozialer Einbindung. Entsprechende Marken schaffen oft emotionale Bindungen und fördern das Gemeinschaftsgefühl.

Sicherheit und Stabilität zielen auf Ordnung ab. Archetypen in diesem Quadranten wollen Struktur verleihen und Kontrolle haben. Sie schätzen Verlässlichkeit, Schutz und klare Regeln. Marken hier vermitteln oft Vertrauen, Kompetenz und die Gewissheit, dass alles unter Kontrolle ist.

Die zwölf Markenarchetypen in der Praxis

Erfüllung

Der Unschuldige verkörpert Optimismus, Vertrauen und Einfachheit. Grogu aus Star Wars oder Dorothy aus „Der Zauberer von Oz“ zeigen diese reine, hoffnungsvolle Natur. Marken wie Dove, Innocent, Aveeno und McDonald’s nutzen diese Energie, um Vertrauen und positive Gefühle zu wecken.

Der Weise steht für Wissen, Wahrheit und Orientierung. Obi-Wan Kenobi führt Luke Skywalker mit seiner Weisheit, während Morpheus aus „Matrix“ Neo die Wahrheit über die Realität offenbart. Marken wie CNN, Google, The Economist und National Geographic positionieren sich hier als vertrauensvolle Wissensquellen.

Der Entdecker lebt Freiheit, Abenteuer und Authentizität. Din Djarin, der Mandalorianer, verkörpert Unabhängigkeit und Abenteuerlust, ähnlich wie Indiana Jones, der ständig neue Welten erforscht. Jeep, The North Face, Breitling und Levi’s sprechen Menschen an, die nach echten Erfahrungen und Abenteuern suchen.

Veränderung

Der Rebell steht für Revolution und wilde Energie. Han Solo bricht Regeln und kämpft gegen das Imperium, Robin Hood gegen soziale Ungerechtigkeit. Harley Davidson, Virgin, Diesel und United Colors of Benetton nutzen diese Kraft für eine provokante Positionierung.

Der Magier verspricht Transformation und die Verwirklichung von Träumen. Ahsoka Tano schafft durch ihre Macht Veränderung, Doctor Strange macht Unmögliches möglich. Disney, Coca-Cola, Dyson und Tabasco versprechen alle auf ihre Art magische Verwandlung des Alltäglichen.

Der Held verkörpert Mut, Meisterschaft und den Willen zum Sieg. Luke Skywalker überwindet das Böse durch Tapferkeit, Superman rettet die Welt durch Stärke. Nike, Red Bull, Duracell und Audi nutzen diese Energie, um zu motivieren und Leistungsversprechen zu unterstreichen.

Verbindung

Der Liebende steht für Leidenschaft und tiefe emotionale Bindungen. Padmé Amidala zeigt bedingungslose Liebe, Jack aus „Titanic“ opfert sich für seine Geliebte. Victoria’s Secret, Alfa Romeo, Häagen-Dazs und Chanel setzen auf Sinnlichkeit und emotionale Intensität.

Der Narr bringt Freude und Leichtigkeit ins Leben. Poe Dameron sorgt auch in schwierigen Situationen für Humor, Jack Sparrow navigiert spielerisch durch Abenteuer. M&Ms, Old Spice, Ben & Jerry’s und Fanta nutzen Humor und Spontaneität, um Menschen zum Lächeln zu bringen.

Der Jedermann verkörpert Bodenständigkeit und Ehrlichkeit. Chewbacca ist der treue, verlässliche Gefährte, Rocky Balboa der ehrliche Kämpfer aus einfachen Verhältnissen. Ikea, VW, Heineken und Amazon sprechen bewusst den „normalen“ Menschen an und vermeiden elitäre Allüren.

Ordnung

Der Beschützer steht für Fürsorge und selbstlosen Dienst. Bail Organa riskiert alles zum Schutz anderer, Mary Poppins kümmert sich aufopferungsvoll um ihre Schützlinge. WWF, Unicef, Volvo und Pampers nutzen diesen Schutzinstinkt für ihre Mission.

Der Herrscher verkörpert Kontrolle, Verantwortung und Status. Leia Organa führt die Rebellion mit Würde und Entschlossenheit, Aragorn übernimmt schwere königliche Verantwortung. Mercedes, Rolex, Microsoft und TAG Heuer sprechen Entscheider und Menschen mit hohen Ansprüchen an.

Der Schöpfer steht für Kreativität, Vision und Perfektion. Qui-Gon Jinn denkt über etablierte Grenzen hinaus, Tony Stark erfindet ständig neue Lösungen. Lego, Adobe, Apple und Canon nutzen diese Energie für Innovation und ermöglichen Menschen, ihre eigenen Visionen zu verwirklichen.

Alle 12 Archetypen im Detail

Für alle, die detaillierte Steckbriefe der einzelnen Archetypen haben wollen, bieten wir die Archetypen-Sammlung zum Download an → Archetypen in der Markenentwicklung

Archetypen richtig erarbeiten: Ein strategischer Prozess

Die Erarbeitung von Markenarchetypen ist weit komplexer, als oft dargestellt wird. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, man könne sich einfach einen Archetypen aus dem Katalog aussuchen oder dass die Analyse automatisch zu einem einzigen, klaren Ergebnis führt.

Die Realität der Archetypen-Analyse

In der Praxis zeigen strategische Analysen selten eindeutige Tendenzen zu nur einem Archetypen. Vielmehr entstehen meist multiple archetypische Tendenzen, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Ein Unternehmen kann gleichzeitig Züge des Weisen, des Schöpfers und des Beschützers aufweisen – je nachdem, aus welcher Perspektive man die Marke betrachtet.

Diese Vielschichtigkeit ist keine Schwäche der Methode, sondern spiegelt die Komplexität echter Markenidentitäten wider. Menschen und Unternehmen sind nicht eindimensional, warum sollten es ihre archetypischen Ausprägungen sein? Man sucht sich eben nicht einfach eine von 12 Persönlichkeiten aus, lieber Herr Ritson.

Strategische Archetypen-Kombination

Die eigentliche strategische Arbeit beginnt, wenn mehrere Archetypen als relevant identifiziert wurden. Dann geht es darum, eine bewusste Kombination zu wählen, die verschiedene Faktoren berücksichtigt: die authentische Unternehmensidentität, die Bedürfnisse der Zielgruppe und – besonders wichtig – die Konkurrenzlandschaft.

Ein Unternehmen könnte durchaus die Wahl zwischen verschiedenen archetypischen Ausrichtungen haben. Wenn jedoch die Konkurrenz bereits stark im „Helden“-Bereich besetzt ist, kann eine Fokussierung auf „Weisen“- oder „Schöpfer“-Attribute strategisch sinnvoller sein. Archetypen werden so zu einem Instrument der strategischen Differenzierung.

Die drei Analysedimensionen

Bei der Erarbeitung fließen verschiedene Perspektiven zusammen. Die Kund:innenperspektive fragt: Welche archetypische Unterstützung brauchen unsere Kund:innen auf ihrer “Heldenreise”? Welche Rolle kann unser Unternehmen in ihrem Leben einnehmen?

Die Unternehmensperspektive betrachtet die authentische Identität: Welche Werte leben wir wirklich? Wie nehmen uns bestehende Kund:innen wahr? Welche archetypischen Eigenschaften spiegeln unsere Kultur und unsere Arbeitsweise wider?

Die Marktperspektive analysiert das Wettbewerbsumfeld: Welche archetypischen Positionen sind bereits besetzt? Wo gibt es strategische Lücken? Welche Archetypen-Kombination ermöglicht echte Differenzierung?

Von der Analyse zur strategischen Entscheidung

Der Prozess führt nicht automatisch zu einem Ergebnis, sondern zu strategischen Optionen. Diese müssen dann bewusst bewertet und ausgewählt werden. Dabei spielen nicht nur analytische Erkenntnisse eine Rolle, sondern auch strategische Ambitionen und Marktchancen.

Manche Unternehmen entscheiden sich bewusst für eine archetypische Transformation – sie entwickeln sich von einem Archetypen hin zu einem anderen, um neue Märkte zu erschließen oder sich von der Konkurrenz zu differenzieren. Andere wählen eine Archetypen-Kombination, bei der ein Hauptarchetyp durch einen Nebenarchetyp ergänzt wird.

Nach der Archetypen-Wahl: Der strategische Rahmen steht

Wenn die archetypische Ausrichtung geklärt ist, beginnt erst die eigentliche Identitätsarbeit. Der Archetyp bildet das strategische Fundament, aber die Markenidentität entsteht durch die Ausgestaltung aller anderen Ebenen.

Integration in die Gesamtidentität

Ein gewählter Archetyp muss sich in der Tonalität widerspiegeln: Wie spricht das Unternehmen? Die visuelle Erscheinung sollte die archetypischen Eigenschaften unterstreichen. Das Verhalten der Organisation muss mit dem gewählten Archetyp konsistent sein.

Besonders wichtig ist die Authentizität der Archetypen-Umsetzung. Ein „Unschuldiger“-Archetyp funktioniert nur, wenn das Unternehmen diese Eigenschaften auch glaubwürdig verkörpern kann. Eine „Magier“-Positionierung ohne echte Innovationskraft wirkt schnell aufgesetzt.

Der Archetyp als Kompass, nicht als starres Regelwerk

In der praktischen Umsetzung dient der Archetyp als strategischer Kompass. Er gibt Orientierung bei Entscheidungen: Passt diese Kampagne zu unserem Archetypen? Unterstützt diese Produktentwicklung unsere archetypische Positionierung? Ist diese Tonalität konsistent mit unserer archetypischen Identität?

Dabei ist wichtig zu verstehen, dass Archetypen Orientierung geben, aber keine starren Regeln sind. Sie sollten inspirieren und lenken, aber nicht einschränken. Ein „Weiser“-Archetyp kann durchaus humorvolle Kommunikation nutzen – solange die grundsätzliche Seriosität und Glaubwürdigkeit erhalten bleibt.

Fazit: Archetypen als strategisches Werkzeug nutzen

Markenarchetypen in der Identitätsentwicklung sind weder Allheilmittel noch völliger Unsinn. Sie sind das, was man daraus macht: ein strategisches Werkzeug, das in den richtigen Händen echten Wert schaffen kann.

Archetypen funktionieren, wenn sie genutzt werden für: Strategische Orientierung und Team-Alignment sowie als Basis für Identitätsdesign und Tonalität. Sie helfen bei der Strukturierung komplexer Markenentscheidungen und können emotionale Verbindungen zur Zielgruppe schaffen.

Archetypen scheitern, wenn man glaubt: Sie könnten Marktforschung und Strategie ersetzen, ein Archetyp löse alle Positionierungsprobleme oder die Wahl des Archetyps sei bereits die ganze Arbeit. Auch die Annahme, alle Unternehmen bräuchten zwingend einen Archetypen, ist falsch.

Die Wahrheit liegt, wie so oft, irgendwo dazwischen. Archetypen in der Markenentwicklung sind ein nützliches Framework – aber eben nur eines von vielen Werkzeugen im strategischen Baukasten.

Quellen

- Ritson, Mark (2021). „Mark Ritson’s ultimate marketing bullshit top 10“. Marketing Week

- Ritson, Mark (2025). „Branding is Dead & More Marketing Bullsh*t with Mark Ritson“. Just Creative Podcast, März 2025

- Ritson, Mark (2025). „Branding is Dead & More Marketing Bullsh*t with Mark Ritson“. Just Creative Podcast, März 2025

- Jung, C. G. (1919). „Instinct and the Unconscious“

- Jung, C. G. (1968). „The Archetypes and the Collective Unconscious“ (Collected Works Volume 9, Part 1). Princeton University Press

- Jung, C. G. (1916). „The Structure of the Unconscious“

- Campbell, Joseph (1949). „The Hero with a Thousand Faces“. Bollingen Series XVII

- Mark, Margaret & Pearson, Carol S. (2001). „The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes“. McGraw-Hill

- Mark, Margaret & Pearson, Carol S. (2001). „The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes“. McGraw-Hill